弘法大師(空海)のおわす高野山へ

高野山で一泊するので、ゆっくりの出発

🚃南海高野線の「橋本駅」から「極楽橋駅」までは約40分

🚋「高野山駅」までは、ケイブルカーで約5分

🌂小雨が降っていたので、運慶の『八大童子立像』、快慶の『孔雀明王像』をゆっくり観ようと、🚌バスで「霊宝館」まで15分ほど

霊宝館(れいほうかん)

空海(くうかい)がもたらした密教

壁一面の大きな曼荼羅(まんだら)、『金剛曼荼羅(こんごうまんだら)』と『胎蔵曼荼羅(たいぞうまんだら)』が向かい合っている

どれもスゴイ

めったに、お目にかかれない弓で射る「天弓愛染明王像」

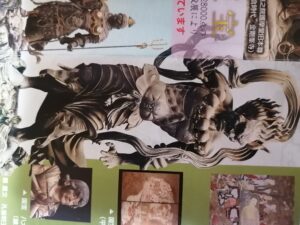

快慶の『深沙大将(じんじゃだいしょう)立像』

玄奘(げんじょう)三蔵がインドに行く途中、砂漠で玄奘を守った?!

毛は逆立ち

恐ろしい顔

骸骨(ガイコツ)の頭が連なるネックレス

両ヒザには🐘ゾウの頭

ヘソは人の顔?鬼の顔?

緻密でミスのない快慶の傑作

もちろん運慶の国宝『八大童子』はGOOD\(^o^)/

国宝の『涅槃図(ねはんず)』は修理中?なのか無かったのは残念

宿坊(しゅくぼう)に行く前に

「刈茅堂(かるかやどう)」に寄った

堂内には、『石童丸物語』の悲しい物語が額絵で、つづられている

阿字観(あじかん)

宿坊で

まずは「阿字観(あじかん)」と呼ばれる座禅(ざぜん)体験

梵字の「阿」を仏様と思い

一から十まで数える間、鼻で息を吸い、口から息を吐く・・・を繰り返す

目は仏像と同じ薄目で、自分の鼻先を見る

手は胎蔵大日如来(たいぞう だいにちにょらい)と同じ、右手を上に円を描き親指を押した形

足も右足が上で胡坐(あぐら)

背筋は真っすぐ

肩をポンなどなかった(;´∀`)

早い夕食

お坊さんが運んでくれる

お坊さんだけでなく、高野山高校の学生もアルバイト?

ごま豆腐などの「精進料理(しょうじん りょうり)

奥の院のナイトツアー

さあ、夜の7時からは

「奥の院(おくのいん)のナイトツアー」

石の墓や供養塔(くようとう)が立ち並ぶ中を1時間半、お坊さんがガイドしてくれる

雨も止んだ

自分だけだったらと不安だったが、15人ほどいてホッとした

橋は三つ、必ず手を合わせ一礼してから渡る

「一の橋(いちのはし)」を渡ると

まずは『数取地蔵(かずとりじぞう)』

参拝者が奥之院にお参りした回数を数え、その人が地獄に落ちそうになったら、閻魔(えんま)大王にとりなしてくれるのだとか・・・

「一の橋を渡ったら左側の道を進まなければ、このお地蔵さまに会えないから、次回もこの道を歩いてね」と・・・!

「中の橋(なかのはし)」の手前に、『明智光秀(あけちみつひで)』の供養塔が右手にある

何度、立て直してもヒビが入る

明智光秀の反乱で死んだ織田信長(おだのぶなが)のうらみ!らしい(*_*;

次の日の日中確かめた

「どうして供養塔の前に鳥居(とりい)があるの?」の質問が・・・

もともと日本は神国だからだそうだ

お寺の中に、よく鳥居を見かけます

神様にも見守ってもらっているのですね

最後は、三つ目の橋「御廟橋(ごびょうばし)」

空海が今もおわす場所へ

以前は、この橋はなく、空海さまにお会いするには、川の中を歩き、身を清めて会いに行ったらしい

今は、橋の手前の『水向地蔵(みずむけ じぞう)』に水をかけ清い気持ちで

「御廟橋(ごびょうばし)」に礼をしてから会いに

そして、橋の手前で写真は撮れるが、橋からは写真は禁止!

『燈籠堂(とうろうどう)』は、朝の6時から夕方5時半まで

裏に周り、祠(ほこら)の前で、お坊さんがお経を唱えてくれている間に

願い事を・・・たっぷり

「御廟橋(ごびょうばし)」を出たところで解散

お坊さんについて行くとバスで帰ることが出来る

あの暗い中を一人ぼっちでは帰れない

新らしくした宿坊だが、なかなか寝付けなかった

朝は6時半から勤行(ごんぎょう)

3人のお坊さん

真ん中の本尊(ほんぞん)の前に座るお坊さんは一番えらいようで、ずっと座っていた

左側のお坊さんは、主にお経を唱えていた

右側のお坊さんは、お経とシンバルのようなものを、時々鳴らし

「お焼香してください」と教えにきたりと

動作には一つ一つ決まりがあるらしく、へ~ ・・・

左側のお坊さんと右側のお坊さんは、大きな声でお経を唱えるが

違う所で息継ぎをして、また合わせる・・を繰り返し へ~

おもしろい

そして別棟で

護摩(ごま)祈祷を

所作(しょさ)というのだろうか?

数珠(じゅず)をこすったり

金色の小さな鉢がたくさんあり、場所を入れ替えたり

火に(何の粉?なにもない?)指でまいたり

小さなシャクでまいたり

護摩木(ごまき)を交互に置き

少し大きめの木を組み、次に小さめの木を組み合わせ

ろうそくの火を移す

炎が少しずつ大きくなる

目の前で炎が、ピチピチと音をたて、火の粉に 火の筋も・・・

心が、ゆさぶられる

勤行の時の右側のお坊さんが、護摩(ごま)の間中、大声でお経を唱え続けていた(@_@;)

お疲れ様です!

護摩のお坊さんも男前!

男前だらけ!

昨日の阿字観(座禅)の時から、時折しゃべっていた女性

「煩悩(ぼんのう)を払いに高野山に来たのに男前のお坊さんだらけ!よけい煩悩がメラメラ!」って

(-。-)y-゜゜゜

「また来よ」

もう一度、奥之院の『燈籠堂(とうろうどう)』まで歩いた

『燈籠堂』の中でも、護摩祈祷(ごまきとう)をしていた

お坊さんが、おまんじゅうとグレープフルーツを指差して

「お供物をどうぞ」と

タダ!

昔ながらの白いまんじゅうだが

こしあんの中に粒あんが入って砂糖も控えめ

おいしかった

10時半ごろに、御陵橋の手前にいると、弘法大師に食事を運ぶ行事が見られるらしいが

バスの時間が・・・断念

永遠と続けてきた行事

そして、永遠とつづく・・・・・

太い杉の木に囲まれた高野山

山の中の盆地

清い空気が流れる

- 奥之院参道の入口にある一の橋 弘法大師空海が参詣者(さんけいしゃ)をここまで送り迎えしてくれるという伝承があるので、渡る前に一礼を

- 弘法大師の御廟を祀る聖地 奥の院参道は、一の橋から、中の橋、御廟橋(ごびょうぼし)を渡り、燈籠堂(とうろうどう)の奥に祀られる御廟まで、約2kmに渡って杉木立に包まれ、20万基以上の時代を超えた募碑や供養塔(くようとう)が立ち並ぶ

- 高野山を随筆『高野山管見』に描いた司馬遼太郎の文学碑が立つ 開創1200年を記念して建立された

- 向かって左が武田信玄(恵林寺殿)、右が息子の勝頼(法泉殿)の供養塔 好敵手だった上杉謙信の霊屋の向かいに立つ

- 戦国時代の武将、謙信と甥の景勝を供養する朱塗りの麗しい霊屋 信玄の供養塔を見下ろす高台に立っている

- 中の橋のたもとにあるお堂に祀られているお地蔵さま 水滴がついて汗ばんでいるように見えることから、人々の苦しみの身代わりになっているとの言い伝えが

- 汗かき地蔵の、そばにある井戸 水面をのぞいて自分の姿が見えなければ3年以内に命がなくなるとの伝説がある

- 中の橋から続く石段の坂道 この坂で転ぶと、3年以内に寿命が縮まる 石段の数は42(死に)を超える43段ある

- このお地蔵さまに化粧しておまいりする

- かわいい二体のお地蔵さま

- 本能寺の変に倒れた戦国武将、信長の供養塔 長らく場所が不明だったが、御廟橋(ごびょうばし)の近くにあると判明

- 玉川のほとりに奉納されたお地蔵さまや観音さま、お不動さまなどが並ぶ お供えした水向塔婆に水を手向けて、ご先祖の冥福を祈る

- この橋から奥は弘法大師の御廟がある霊域 服装を正し、一礼をしてから橋を渡ろう この先は私語を謹んで 写真撮影も禁止されている

- 橋板の裏に、それぞれの仏様の梵字が記されている

金剛峰寺(こんごうぶじ)

高野山真言宗の総本山

石庭の石が、でっかい!

壇上伽藍(だんじょうがらん)

多くの塔や、お堂が建っている

- 伽藍とは梵語のサンガ・アーラーマの音訳で、僧侶が集い修行をする閑静清浄な所という意味

- 1127年醍醐寺勝覚権僧正が白河上皇の御願により創建

- 丹生明神と高野明神を勧請し、高野山の守護神として祭った

- 根本大塔と対をなす重要な多宝塔 本尊の大日如来像は霊宝館に安置

- 大師が発願され、第二世真然大徳の代に完成 直径7尺、重量1.600貫(約6トン)

- 1159年、皇后であった美福門院得子が夫鳥羽上皇の菩提を弔うために創建

- 高野山一山の総本堂で、年中行事の大半がここで勤修される

- 一山の総門である大門に対して、伽藍の正門として南側入り口には中門が建つ 2015年に再建された

根本大塔(こんぽんだいとう)

塔の中は

塔の中は

中央には、胎蔵大日如来(たいぞう だいにちにょらい)像

まわりの4体は金剛界の四仏

そのまわりに16本の太い柱に菩薩が描かれている

「笑菩薩」という、ほほえむ菩薩さま など

堂本印象(どうもと いんしょう)作

大門(だいもん)

最後に大門

最後に大門

それぞれの宿坊に、秘仏もあるようだ

光臺院(こうだいいん)の宿泊者のみが見ることができる、快慶作の阿弥陀三尊(あみださんぞん)

南院(なんいん)の波切不動(なみきりふどう)は6月28日のみ開帳

明光院の赤不動尊画像は4月28日のみ拝観

龍光院の四面大日如来

などなど

奥の院での勤行も

またね!