針江(はりえ)

『生水(しょうず)の郷(さと)』と呼ばれ、美しい湧き水の集落。

こんこんと川に、水が湧き出る。

水道代は不要だそうです。

川沿いに昔ながらの『川端(かばた)』が107ある。

107は、滋賀の大学生が数えて、郷(さと)の人に教えてくれたらしい。

道端の所々に無人で、手作りのカバン、帽子、紐が、安い値段で置かれてあり、思わず買っちゃいます。

昔は織物の郷(さと)で、ガチャガチャという音が響き渡り、「ガッチャマン」と呼ばれていたと、80歳くらいの元気なボランティアガイドさん。

赤ん坊を姑に預けて、お乳もやれず、一日中機織りするのが、当たり前の忙しさだったようだが、随分前に廃れたようだ。

ボランティアガイドのおばあさんは「水の味が変わったやろ!」と言うが、全部おいしいが分からなかった。

川の藻の清掃は、かなり大変らしい。

清らかに流れる川は、針江の人々の努力のおかげですね。

川端(かばた)

外川端、独立した建物。

水温 約13℃(年中)

大きいものは川で洗い。

鍋、野菜は川端で。

食べかすなどを食べてくれ、バイキンが出ない。

梅花藻(ばいかも)

近畿地方にも梅花藻の群生地があったとは驚きです。

「ふな寿司」だけを目当てに来た人は残念がっていた、仕込み中で次は11月???

たっぷり入った小魚の佃煮500円を買って帰った。

あたりGOOD

上原豆腐店

もめん豆腐が、大きくて美味しそうだった。

中島自然池まで行きたかったな。

『かばた』は、ほとんどが家庭の敷地内の自家湧き水の為。

針江生水(はりえしょうず)の郷(さと)委員会事務局

TEL 090-3168-8400

TEL 0740-25-6566

AM10:00~PM4:00

http://harie-syozu.jp

電車

・JR湖西線 京都駅より快速電車で50分 新旭駅下車 徒歩20分

・JR湖西線新旭駅から循環バス東環状線利用10分 針江公民館下車

車

・名神高速道路 京都ICより湖西道路経由 50分

・北陸自動車 敦賀ICより国道161号線経由 50分

・北陸自動車 木之本ICより国道8号線から303号線経由 50分

・R161 今津方面から高島市役所の標識を右折

・R161 安曇川方面から高島市役所の標識を左折

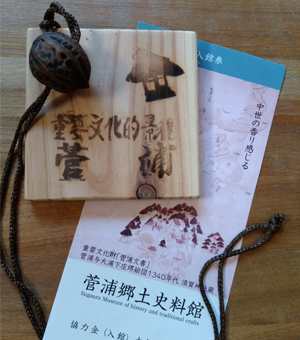

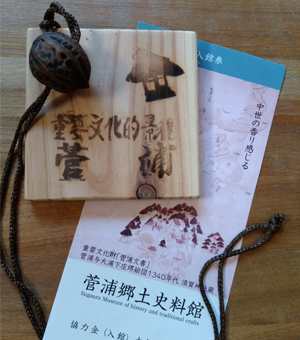

管浦(すがうら)

淳仁天皇ゆかりの郷

大浦集落との田地をめぐっての争い

「長老(おとな-責任者)」高度な自治

小谷城主 浅井氏(あざいし)が統治

「供御人(くごにん)」天皇に品物を貢納する集団

淳仁天皇(じゅんにんてんのう)とは?

第47代 淳仁天皇(じゅんにんてんのう)

おじいさんは天武天皇《天智天皇(中大兄皇子)の弟 持統天皇の夫》。

権力トップの藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)は、淳仁天皇をあやつり、自分の死んだ長男の未亡人を嫁に押し付けた。

淳仁天皇の前は、

女帝 第46代 孝譲天皇(こうけんてんのう)

両親は、大仏カップル 父ー聖武天皇 母ー光明皇后

淳仁天皇になったとき、孝譲天皇は上皇になった。

この時、淳仁天皇は、「管浦」を保良宮(ほらきゅう)、北の都「北京」(ほっきょう)とした。

藤原仲麻呂は、権力を持ち過ぎ!

淳仁天皇◎藤原仲麻呂 VS 孝譲上皇❤道鏡

孝譲上皇❤道鏡の勝ち!!

藤原仲麻呂は殺された。

淳仁天皇は、この後、淡路島に流され、なぞの死。

淳仁天皇派も多かったので、殺されたと考えられている。

そして

第48代 称徳天皇(しょうとくてんのう) = 第46代 孝譲天皇(こうけんてんのう)❤僧侶の道鏡(どうきょう)とタッグ政治を

33歳だった淳仁天皇は、怨霊となり苦しめたとか?!

管賀神社(すがじんじゃ)

手水舎に、法螺貝(ほらがい)は、初めて見ました。

四足門(しそくもん)

村の内外を隔てる門。

茅葺き屋根は左右対称、大きな石をどかすと簡単につぶれる構造になっているそうだ。

大集落との、200年におよぶ荘園争いから、守る為に創られたらしい。

何度か創り直しをしているらしいが、

「今は何千万円もするから、立て直しは無理かな!?」と、管浦に生まれ育った案内人は、ため息をついていた。

石垣(いしがき)

高さは1メートル~1.5メートル程度で湖岸や道路に沿って直線的かつ垂直的に積み上げる。

2018年の台風で、石垣がかなり崩れ、直すのは大変だったようだ。

祇樹院(ぎじゅいん)

琵琶湖の水が濁った際に集落の人々が利用した。

長福寺跡(ちょうふくじあと)

淳仁天皇の菩提寺。

阿弥陀寺(あみだじ)

惣寺。

惣(そう-中世の自治組織)の寄り合いが行われた。

安相寺(あんそうじ)

浄土真宗の寺院。

戦国時代の小谷城落城の際に、浅井長政(あざいながまさ)の次男・万菊丸をかくまった伝説がある。

家の梁(はり)カバー

管浦に生まれ育った案内人は、「あれは何?といつも聞かれる」と、不思議がっていた。

梁が突き出ている方が不思議? 強靱?!

電車

永原駅下車 バス15分

車

北陸自動車道 木之本ICから25分