空気が清いところは、紅葉も鮮やかです。

岐阜県美濃市の大矢田(おやだ)神社。

11月23日の午後3時過ぎ『ひんここ祭り』の終わりなのに、すごい渋滞。

日が短く、山中のかげりは早い。

楼門(ろうもん)、仁王さん、拝殿、本殿など全て、とにかく古いままだが凄い、このままガンバッテ建っていてねとエールを送りたくなる。

山にそびえる銀杏(いちょう)の木、実際に見るとすごいよ!高さと形もカッコイイ!

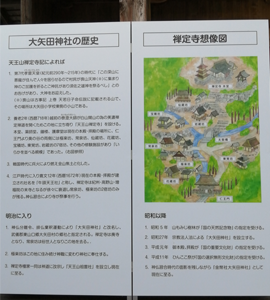

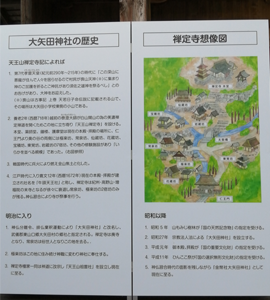

大矢田(おやだ)神社

紀元前250年位に「この深山に悪龍が住んでいるから須佐之雄神(すさのうのかみ)祭るべし」のお告げで大神をお迎えした。

718年、本堂、薬師堂(やくしどう)、鐘楼(しょうろう)、護摩堂(ごまどう)を造った。

戦国時代で焼失したが1673年に本殿と拝殿を再建「牛頭天王(ごずてんのう)社」と称した。

明治時代に「大矢田(おやだ)神社と改名。

楼門(ろうもん)

あちこちの装飾が素敵!!

太鼓橋(たいこばし)神橋

太鼓橋は神様が渡られる橋です。

下を流れる谷川が結界(けっかい)となり、これをさかいに手前が俗世界(ぞくせかい)、向こう側が神域(しんいき)となります。

234の石の階段を、息せき切って登る。

直毘(なおび)の滝

穢(けがれ)より清(きよい)に移る時の神が直毘(なおび)の神である。

この滝にて、人の心も身も清められる。

階段の途中で参拝待ち。

拝殿(はいでん)

屋根は「切妻造(きりづまづくり)-本を伏せたような形」

なでカボチャ

でっかい!

なでたら元気をもらえる

本殿(ほんでん)

三間社流造(さんげんしゃながれづくり)-4本の柱、柱の間が三つある

三間向拝(さんげんこうはい)-前方に張り出した屋根

軒唐破風(のきからはふ)-中央は凸型、両端は凹型の曲線状の軒先

千鳥破風(ちどりはふ)付-屋根の斜面中央んお三角の装飾

檜皮葺(ひわだぶき)-檜(ひのき)の樹皮(じゅひ)で造った屋根

海老虹梁(えびこうりょう)手-両方の支点に高低があり、虹形に上方にそり返った梁

手挟み(たばさみ)-斗きょう(ときょう-柱上の深い軒を支える)と垂木(たるき-屋根のつまに平行に取り付ける板)の間板の装飾

本殿西妻飾 恵比寿様・梅の花・仙人

本殿東妻飾 大黒・牡丹の花・虎の乗った仙人

たくさんの彫刻《鳳凰()ほうおう)・唐獅子(からじし)・力士(りきし)・鶴(つる)・かえる股・渦・若葉》がある。

ひんここ祭り

500年前から伝わる人形劇。

人形の頭と胴は、竹ひごの籠(かご)に美濃和紙を貼り、山柿の渋(しぶ)を何度も塗ってつくったもの。

着物や袴(はかま)は地元産の絹や木綿で織られた素朴なもの。

農民が麦蒔き(むぎまき)をしているところに大蛇(おろち)が現れ、農民に次々と襲いかかって飲み倒し、そこへ須佐之男命(すさのおのみこと)が現れ大蛇(おろち)を退治する物語を演じ、五穀豊穣(ごこくほうじょう)を祈願する素朴な人形劇。

お囃子(おはやし)が「ヒンココ、チャイココ、チャイチャイホーイ」と聞こえることから「ひんここ祭り」と言われたとか。

やまもみじ樹林(国天然記念物)

境内には約3000本と言われるもみじがあり、自然に生育している。

やまもみじ

葉が「いろはもみじ(葉が小さく細かく、赤や黄色に色づく)」より一回り大きくふっくらした形で黄色に色づくものが多い。