京都の南、「南山城(みなみやましろ)」と呼ばれる、木津川沿いの地域にある美しい仏像を巡りたいと調べて効率的にと、はりきって向かったが一日ではムリ( ;∀;)

失敗して次への挑戦はハイキング

岩船寺から浄瑠璃寺(じょうるりじ)で、一日ゆっくり石仏も!

海住山寺(かいじゅうせんじ)から神童寺(じんどうじ)で、一日かなりハードなハイキング!になりそう

まだ、行ってない寿宝寺(じゅほうじ)と観音寺(かんのんじ)は一日で?

蟹満寺(かにまんじ)は?

春の特別拝観に行ったが、秋の方が充実しているようだ

是非とも紅葉と仏像を楽しみに挑戦します

岩船寺でバスを降りると、浄瑠璃寺までのハイキングでの地図の掲示板があり、付近の石仏も分かりやすく巡れるようです

紫陽花(あじさい)としても有名らしく、何度も訪れたい寺です

岩船寺(がんせんじ)

関西花の寺二十五か所霊場の十五番札所に数えられ、四季折々の花が楽しめる岩船寺

その本堂には、堂々とした体躯の丈六の阿弥陀如来像

平安期を代表する普賢菩薩騎象像などが安置されている

鎌倉、室町時代の建造物が今も境内に数多く残る

岩船寺は、奈良県と京都府の境界の広がる当尾(とうの)の山中の、北に向かってひらけた狭い谷状の窪地にある

現在の行政区分では京都府に入るが、距離的には京都市より奈良市にずっと近く、南都(奈良)文化の影響がはるかに大きい

南西のほど近いところに浄瑠璃寺があり、ともに奈良の西大寺を総本山とする真言律宗の寺

関西きってのあじさい寺としても名高い

創建について、後世の縁起には聖武天皇の勅願により、729(天平元)年もしくは749(天平勝宝元)年に行基が創建したと書かれているが、真偽は明らかではない

弘法大師空海の甥にして弟子の一人でもあった智泉(ちせん)が、嵯峨天皇の皇子誕生を祈願して建立した寺院が前身という伝承もある

古い歴史を持つ寺である

現状では境内に本堂・三重塔・十三重石塔・五輪塔・石室などがあり、1988(昭和63)年に再建された本堂の他は、すべて重要文化財に指定されている

阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)

重要文化財

像高は284㎝丈六像

本堂に安置される岩船寺の本尊、ケヤキの一本造で、頭部と体部は背面から内刳(えぐ)りして蓋をあてている

体内には、946(天慶9)年の墨書が残されている

この墨書から、瞑想に入っていることを表わす定印を結ぶ阿弥陀如来像としては、現存最古の記念銘品

作風は、全体として重厚かつ安定感に富むが、その反面で衣文(えもん)などの彫りは浅い

容貌にもいかめしいところはなく、すこぶる温和な印象をあたえる

平安後期の優美な表現様式へ移り変わる過渡期に位置していることを示す

普賢菩薩騎象像(ふげんぼさつきぞうぞう)

心をしずめてくれる像です

南山城を代表する仏像の一つが、普賢菩薩騎象像です

騎象という通り、白象に上にしつらえられた台座に

高い垂髻(すいけい)を結い、天衣(てんね)を条帛(じょうはく)と裙(くん)を身にまとう普賢菩薩が、胸前で合掌しつつ結跏趺坐(けっかふざ)する

象と華盤(けばん)を除く台座部分は当初のものではない

制作さた時期は、平安中期の十世紀から十一世紀初頭

この時期に制作された普賢菩薩像は本像しかない

像高は39.5㎝と大きくない

主要な部分はクスノキの一木から掘り出され、その上に彩色が施されている

太いまばら彫りが施された髻(もとどり)

平安前期の彫像によく見られる翻波式(ほんばしき-衣の襞(ひだ)が大小に波打つ)の衣文表現

スリムな体型、繊細な指や腕の造形、両手を合掌させる点、やや彫りが浅く細おもてのいかにも優しげな顔立ちなどは平安後期の感覚が見てとれる

普賢菩薩は、善財童子(ぜんざいどうじ)の導き手として、普賢菩薩がかけがいのない役割を演じている

『法華経』の「提婆達多品(だいばだったぼん)」という章では、ありとあらゆる仏典の中でほとんど唯一、女性が女性の身体のままで悟れるという教えが説かれている

女性好みの造形が普賢菩薩の容姿容貌に表わされている

普賢菩薩は男性だが、力強い男性的な要素は希薄になり、優しく、美しく、しかも気高く、中性的な容姿容貌の造形

岩船寺の普賢菩薩は、その最初期の典型例

三重塔(さんじゅうのとう)

境内の阿字池奥の高台に、東向きに建てられた

室町時代1442(嘉吉2)年建立と伝わる三重塔(重要文化財)

三重塔は総高が18.3m

2000年から行われた保存修理によって、創建当初の極彩色が復元された

初重の内部には来迎柱(らいごうばしら)を立て、須弥壇と来迎壁が設けられている

初重は鎌倉初期に俊乗房重源(しゅんじょうぼうげん)による南都復興に際して採用された大仏様(だいぶつよう)(天竺(てんじく)様)

二重と三重は、新たに導入された禅宗様というぐあいに、かなり凝ったスタイル

南部の大仏様と京都の禅宗様を、いかにも南山城らしい

三重塔内陣は普段は非公開だが、特別公開有り(要問合せ)

正面の扉(左側)を開けると扉に伊舎那天(右)と帝釈天(左)、中央の壁に十六羅漢図が描かれている

(下)各層の四隅を見ると、まるで屋根の重みを支えているかのように、木彫の天邪鬼を見ることができる

十三重石塔(じゅうさんじゅう-せきとう)

重要文化財

鎌倉時代の建立

高さ6.3m

初重から先端の相輪に至るまで大きさが整った十三個の笠石を積み重ねている

初重の輪部には、阿閦(あしゅく)如来・宝生(ほうしょう)如来・阿弥陀如来・不空成就(ふくうじょうじゅ)如来から構成される密教の金剛界四仏の梵字が刻まれてる

石室不動明王(せきしつorいしむろ-ふどうみょうおう)

重要文化財

鎌倉末期の「応長第二初夏六日」の銘があることから1312(応長2)年建立

石室奥壁には、一枚岩に薄彫り像高1.2mほどの不動明王像が刻まれている

その前の左右に二本の角柱を立てて寄棟(よせむね)屋根を支えている

この付近に多い花崗岩を素材に用いている

五輪塔(ごりんとう)

鎌倉時代の建立

仏教が世界を構成する五大要素とみなした地・水・火・風・空の象徴形を、下から上に組み上げた

岩船寺にとって中興の祖であり、東大寺別当でもあった平智(へいち)僧都の墓と伝えられる

石風呂(いしぶろ

鎌倉時代

修行僧が身を清めるための風呂

創建 729(天平元)年もしくは749(天平勝宝元)年

聖武天皇の勅願により行基(ぎょうき)創建と伝わる(諸説あり)

本尊 阿弥陀如来坐像

宗派 真言律宗

住所 木津川市加茂町岩船上ノ門43

拝観時間 8:30-17:00

(12~2月は9:00-16:00)

アクセス

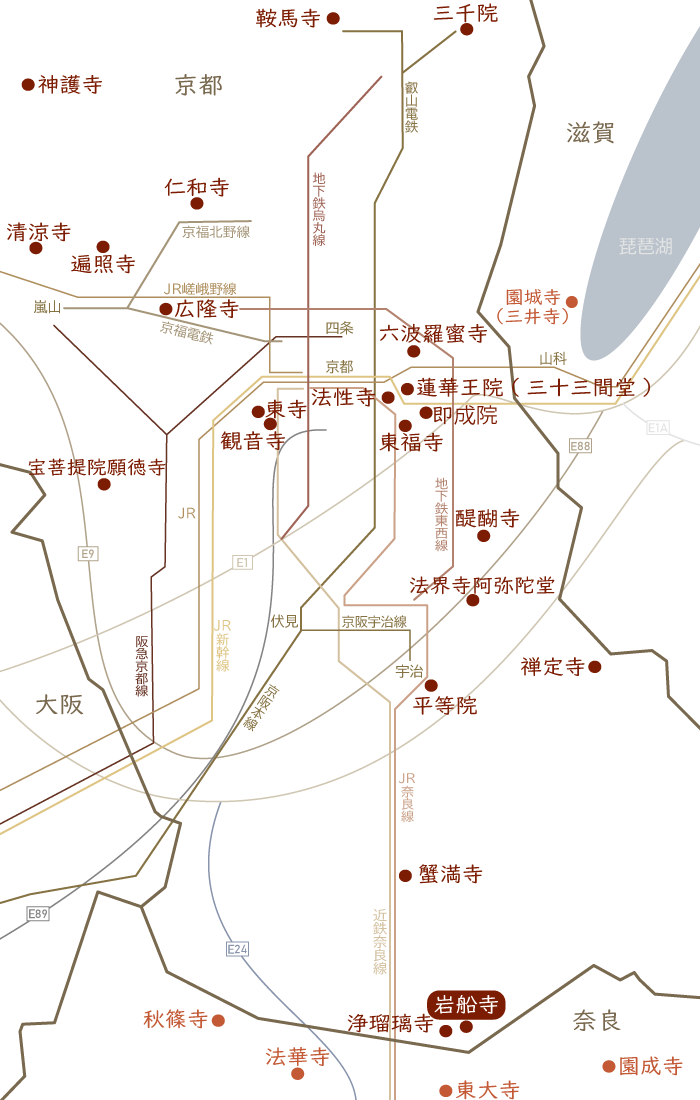

京都駅 JR奈良線→木津駅→加茂駅(35分)

大阪駅 JR関西本線(大和路線)→木津駅→加茂駅(60分)

大阪駅 JR関西本線(大和路線)→木津駅→加茂駅(8分)

JR加茂駅 東口バス停 10番加茂の山行き

1時間に1本、14分と決まってる 2021年

→

15分程

→

岩船寺

南山城とは、山城国内の南の地域

「山城」という言葉は「山背」とも書かれることからわかるように、「やまうしろ」が語源

大和政権が営まれた奈良盆地から見ると、その北端に連なる平城山(ならやま)の「うしろ」に位置していることに由来する

現在の木津川市山城町あたり、つまり京都盆地の南端の部分が本来の「山城」だった

ここに聖武天皇によって恭仁京(くにきょう)(740年)が建設

律令時代になると、京都盆地全体が「山城」とみなされ、本来の「山城」は、「南山城」と呼ばれるようになった

この地域を流する木津川は、古墳時代から水上交通路として使われ、恭仁京と平城京の建設にあたっては、木材の運搬にきわめて重要だった

木津川とは、文字通り「木(材)の津」、すなわち木材運搬の港を意味する

かなり早い時期から渡来人の居住地があった

その中心は「高麗(こま)氏」

「高麗(こま)」は、中世の朝鮮半島を支配した高麗王朝(918-1392年)ではなく、古代の高句麗王朝(?-668年)を指している

『日本書紀』には、570年に来日した高句麗の外交使節が、「山城国相良(さがら)郡の館に滞在した」と書かれていて、すでに外交使節を迎えるにふさわしい立派な施設があった

また『日本霊異記(にほんりょういき)』には、山城国相良郡内に高麗寺(廃寺)があり、住僧の栄常(えいじょう)は『法華経』をつねに読誦(どくじゅ)していたと記されてる

高麗寺の創建は飛鳥時代にまでさかのぼる

南山城における高句麗系渡来人の活動は、日本に仏教が伝来した頃から始まっていた可能性が高い

恭仁京の跡地には、山城国分寺が置かれた

恭仁京の右京の南端にあった神雄寺(かみおでら)という巨大な寺の跡地と推定されるが、こららの寺々は、高麗寺と同じようにいつしか廃寺となってしまい現存しない