初夏を思わせる日照りがきびしい6月

トラックがビューン ビューン走る道路を歩いた

トラックを運転してる人の方が

「なんで!こんなとこ歩いてんねん!」

ビビってたかも?!

京阪宇治駅の2番🚏バス停から、毎時24分発の

🚌「宇治田原 維中前(いちゅうまえ)」行きに乗り

約25分程で

「維中前(いちゅうまえ)」🚏バス停に到着

「禅定寺(ぜんじょうじ)」まで行く🚐コミュニティバスがあることを発見

でも、約1時間後

よし 歩こう!

2km

30分

分かりやすい地図がバス停🚏にあり

写真をパチッ

山道(ハイキングコース)もあったのだが・・・・・

明確な指示標識

☛ない?

分かりやすそうな広い道路を選んだ

日陰がない!

歩道部分が、ほとんどない所も(~_~;)

高速道路を建設中?

地図を、ときどき確認

40程で到着

1時間待っても🚐コミュニティバスに乗ってね!!

あぶないから!

道路わきの古寺

門をくぐると一瞬で空気が変わった

禅定寺(ぜんじょうじ)

禅定寺は、京都宇治の東のはしっこ、山中にある寺です

平安時代に東大寺の別当をつとめた平崇(へいそ)上人によって、東大寺の末寺として建された桑在寺(くわありじ)がはじまり

平崇(へいそ)上人は藤原道長(ふじわらのみちなが)の父、兼家(かねいえ)の力にすがって991(正暦2)年から五年で完成

兼家(かねいえ)は完成を持たずして亡くなった

その後も藤原氏にすがって、平安時代中期には近くの山林や田畑、各地に寺を建てた

しかし、1071(延久元)年に、平等院の末寺となった

鎌倉時代からは、おとろえる一方

江戸時代前期の1680(延宝8)年、加賀(石川県)の、月舟宗胡(げっしゅうそうこ)が、加賀の本多家の支援を受けて復活(*^^)v

そのとき、天台宗から曹洞宗に改めて現在に至っている

宝物殿には本尊の十一面観音立像、四天王像、日光・月光菩薩立像、文殊菩薩騎像、地蔵菩薩半跏像、大威徳明王像など、藤原時代の仏像が納められている

創建 991(正歴2)年

本尊 十一面観音立像

宗派 曹洞宗(そうとうしゅう)

住所 京都府綴喜(つづき)郡宇治田原町禅定寺庄地100

拝観時間 9:00-16:00

藤原兼家(ふじわらのかねいえ)

929-990年

平安時代中期の公卿(くぎょう-律令の最高幹部)

天皇の寵愛を受けたことにより、次兄の兼通(かねみち)よりに先に公卿となったため、兄との勢力争いが絶えなかった

兄の死後、花山天皇(かざんてんのう)をしりぞけ、娘が生んだ一条天皇を即位して摂政・関白となった

本堂

茅葺(かやぶき)の大きな屋根が

(*´▽`*)GOOD

加賀藩の家老、本多政長(ほんだまさなが)や一般の檀家(だんか-寺に布施して財政を助ける家)の協力を得て

月舟禅師(げっしゅう ぜんじ)が、おこした本堂

十一面観音菩薩立像(じゅういちめん かんのん ぼさつ りゅうぞう)

重要文化財

像高 約286㎝

内刳り(胎内を、えぐり抜いて空洞にすること)

桜材(珍しい)の一木造り

漆箔(しっぱく-漆(うるし)を塗った上に金や銀をつける技法)や胸飾り(瓔珞(ようらく))が美しい

十一面観音?!デカっ!!(゜-゜)

がっしり体、太い首、少しきびしい顔、平安時代前期の特徴

十一面観音立像は創建当初からの本尊

藤原兼家(ふじわらのかねいえ)の指示で造った?

十一面観音そのものは奈良時代から信仰されていたが、

平安時代に、真言宗や天台宗の密教寺院を中心に盛んに信仰されるようになった

十一面観音像の頭の11の仏の顔(化仏(けぶつ)-如来の面相)は、十一面観音像の十の功徳(くどく-よい行いの報い)と四つの果報(かほう-しあわせ)を表わすとされている

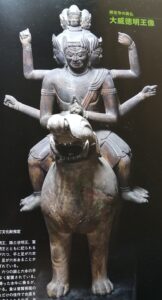

大威徳明王像(だいいとく みょうおう ぞう)

宇治田原文化財指定

木造の一本造り

六つの顔と六本の手足

全ての像を前・横・後から見て

象のおしりがプリプリ( ^)o(^ )

ふつう大威徳明王は、うずくまった水牛に乗るが、この像は象にのっている

象は普賢菩薩(ふげんぼさつ)の台座なのである

おそらく元の水牛の台座がなくなり、普賢菩薩を失った象の台座に乗せたと考えられてる

大威徳明王は、不動明王、降三世明王(ごうざんぜみょうおう)、軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)、金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)とともに祀られる五大明王の一尊

顔が六つ、手と足が六本ずつある

足が六本あることから「六足尊(ろくそくそん)」とも呼ばれている

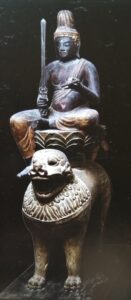

文殊菩薩騎獅像(もんじゅぼさつ きし ぞう)

重要文化財

ヒノキの一本造り

獅子(しし)の鼻の穴が💛💛=^_^=

右手に剣、左手に智慧(ちえ)の象徴である経巻(きょうかん-お経を書いた巻物)を持つ

獅子(しし)の上の蓮(はす)の華の台座から右足だけをたらし、左足は台座の上にのせている

このような姿勢は、弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしゆいぞう)に見られるが、文殊菩薩像としては珍しい

藤原時代の特徴

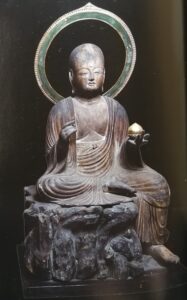

地蔵菩薩半跏像(じぞうぼさつはんかぞう)

重要文化財

ヒノキの一本造り

頭デカ(;゚Д゚)

平安時代前期の地蔵菩薩像によく見られる

岩坐から左足を出し、文殊菩薩蔵(もんじゅぼさつ)と同じく半跏(はんか)の姿勢をとる

衣に見らえる翻波式(ほんぱしき-大波・小波が打ち寄せる)の衣文は平安時代の特徴

左手に、如意宝珠(にょいほうじゅ-願い事をかなえてくれる)を持ち、上部に金の輪がいくつかついた錫杖(しゃくじょう-諸国巡礼のしるし)という杖を持っていた

アクセス

🚋電車と🚌バス

JR奈良線宇治駅

or

近鉄新田辺駅

or

京阪宇治駅 🚏2番 🚌維中前行き(日中毎時24分発2021年)→ 約30分 →維中前 🚐コミュニティバス→禅定寺

🚗自動車

名古屋方面→京滋バイパス南郷IC→7km

京都方面 →京滋バイパス笠取IC→9km

783号沿いに、無料駐車場あり