2021年の4月今年も春が早く桜は散ってしまったろうと思いながら海住山寺に向かった

木津川沿いの古寺、スマホで電車・バスの時刻を検索して計画した

JR加茂駅西口12時20分発のグレーの9人乗りのコミュニティバスに乗り込もうとしたら

運転手さんに「どこいくの?」

「バスは海住山寺の間近に行かないよ

30分程、山を登るけど大丈夫?」

(◎_◎;)

今さら帰るわけにいかない!

もう若くないが

「大丈夫!行きます!」

バスは15分程で、海住山寺口に着いた

「その細い道を、まっすぐネ」

「振り返った高いビルが駅で、帰りバスに乗り遅れたら、下りで一本道だから」

とも、親切に教えてくれた。

それも(・∀・)イイ!!かな?

とりあえず無事、海住山寺に

運転手さんが教えてくれた細い道を少し歩いたら

くねくねした車道に

かなりの急こう配でゼイゼイ

時折『海住山寺→』看板があるのと

赤い灯籠が続いているので迷うことはなかった

猿が車道を横切って竹やぶに

あまりの素早さに写真は撮れなかった

赤い門があり着いた?!

甘かったが下り坂になり

ほっこり

息切れがおさまった

山中の方に『神童寺(じんどうじ)→』の看板があった

やっぱり海住山寺(かいじゅうせんじ)と神童寺(じんどうじ)はセット

神童寺の「天弓愛染明王像」も、必ず拝観したい仏像

歩き始めて30分程で到着

やっと十一面観音菩薩に会えた

写真で見ると彫りが浅く、平面的だが

何ともいえない包容力

立ち去りがたい思いになりました

小さいが、色鮮やかな四天王像は普段は奈良博物館にいて、秋の特別拝観時に戻ってくるらしい

やっぱり秋か!

住職さんと、その奥さんらしき人は、とても感じがよく

不動明王の前で、長い時間へたっていたので

本堂を出て、左手に50メートル行くと見晴らしのいい場所があると教えて下さった

木津川と加茂の町並みが一望できた

少し風は冷たかったが、イスに長く座りすぎて

2時間後のバスには乗れなくなった

まだ陽は高い

運転手さんに教えてもらった高いビルを目指して

ゆうゆうと歩いたが

迷ってしまった

高いビルが見えなくなって

道を尋ねて駅が見えた時はホッとしたが

快速電車がスーと去ってしまった

奈良駅行き普通電車を30程待った(;´∀`)

山には桜もたくさん残っていて、道畑にも春の花がたくさん

足はぱんぱんになったが、マスクを外して良い空気がいっぱい吸えてよかった

海住山寺(かいじゅうせんじ)

海住山寺は、奈良時代に恭仁京(くにきょう)が造営された瓶原(みかのはら)を眼下に望む三上山、別名海住山の中腹に位置する

寺伝によれば735(天平7)年、聖武天皇(しょうむてんのう)の勅願により、東大寺初代別当(管長)の良弁(ろうべん)を開山として創建された観音寺

本尊の十一面観音像が十世紀頃の制作とみなされていることを考えれば、平安時代に寺が実在した

しかし、1137(保延3)年に全山焼失し、いったん廃絶した

そして、七十余年を経た鎌倉初期の1208(承元2)年、この時代を代表する学僧として名高い解脱房貞慶(げだつぼうじょうけい)によって中興され、今日に至っている

寺名を「海住山寺」と改めたが、この名は観音菩薩の慈悲が海のごとく広大であること

観音菩薩の住するところが捕陀落山(ふだらくせん)とされる

「海+住+山のてら」=海住山寺とされたようである

- bsh

現在、海住山寺の境内には、五重塔(国宝)・文殊堂(重要文化財)・本堂・薬師堂が立ち並ぶ

五重塔(ごじゅうのとう)

国宝

1214(建保2)年 建立

総高 17.7m

貞慶(じょうけい)が、まだこの世にあるうちに着手され、没後一周忌に竣工している

国宝や重要文化財に指定された五重塔としては、室生寺(むろうじ)の五重塔に次いで、二番目に小さい

初層の屋根の下に裳階(もこし)と呼ばれる庇(ひさし)が設けられている

裳階には壁がなく開放されている

塔身の初重内部に四天柱だけがあって心柱がない

初重内部の四天柱の間に東西南北の四面に両開扉

厨子(ずし)状の構造など、際立つ特徴がある

十一面観音像(じゅういちめんかんのんぞう)

重要文化財

本尊

一本造

十世紀頃平安前期の仏像に多く見られる古様

頭頂部は木を削り出したままで整えられておらず、背面も荒彫りをそのまま残す

観音が樹木から出現する瞬間を表現したという説がある

洗練された表現様式が採用されがちな南山城の仏像をしては特異な例のため、両京とは縁のない在地の仏師による制作を考える説もある

文殊堂(もんじゅどう)

本堂の向かって左に建つ文殊堂は、鎌倉時代の建立で、貞慶(じょうけい)の十三回忌の1225(元仁2)年に建立された「経蔵」にあたる可能性が指摘されている。

創建 735(天平7)年、聖武天皇の勅願により、良弁上人開山と伝わる

本尊 十一面観音菩薩

宗派 真言宗

住所 木津川市加茂町例幣海住山20

拝観時間 9:00-16:30

アクセス

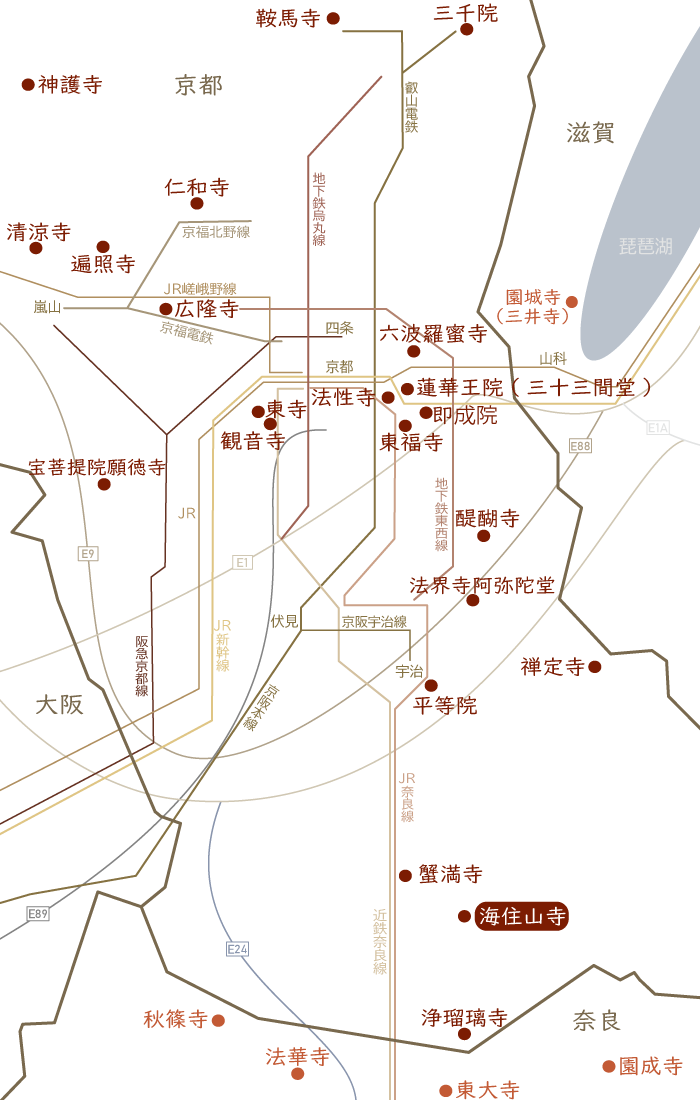

京都駅 JR奈良線→木津駅→加茂駅(35分)

大阪駅 JR関西本線(大和路線)→木津駅→加茂駅(60分)

大阪駅 JR関西本線(大和路線)→木津駅→加茂駅(8分)

JR加茂駅 西口バス停

2時間おき グレー9人乗りコミュニティバス 2021年

→

15分程

→

海住山寺口

京都の南、「南山城(みなみやましろ)」と呼ばれる、木津川沿いの地域にある美しい仏像を巡りたいと調べて効率的にと、はりきって向かったが一日ではムリ( ;∀;)

失敗して次への挑戦はハイキング

岩船寺から浄瑠璃寺(じょうるりじ)で、一日ゆっくり石仏も!

海住山寺(かいじゅうせんじ)から神童寺(じんどうじ)で、一日かなりハードなハイキング!になりそう

まだ、行ってない寿宝寺(じゅほうじ)と観音寺(かんのんじ)は一日で?

蟹満寺(かにまんじ)は?

春の特別拝観に行ったが、秋の方が充実しているようだ

是非とも紅葉と仏像を楽しみに挑戦します

南山城とは、山城国内の南の地域

「山城」という言葉は「山背」とも書かれることからわかるように、「やまうしろ」が語源

大和政権が営まれた奈良盆地から見ると、その北端に連なる平城山(ならやま)の「うしろ」に位置していることに由来する

現在の木津川市山城町あたり、つまり京都盆地の南端の部分が本来の「山城」だった

ここに聖武天皇によって恭仁京(くにきょう)(740年)が建設

律令時代になると、京都盆地全体が「山城」とみなされ、本来の「山城」は、「南山城」と呼ばれるようになった

この地域を流する木津川は、古墳時代から水上交通路として使われ、恭仁京と平城京の建設にあたっては、木材の運搬にきわめて重要だった

木津川とは、文字通り「木(材)の津」、すなわち木材運搬の港を意味する

かなり早い時期から渡来人の居住地があった

その中心は「高麗(こま)氏」

「高麗(こま)」は、中世の朝鮮半島を支配した高麗王朝(918-1392年)ではなく、古代の高句麗王朝(?-668年)を指している

『日本書紀』には、570年に来日した高句麗の外交使節が、「山城国相良(さがら)郡の館に滞在した」と書かれていて、すでに外交使節を迎えるにふさわしい立派な施設があった

また『日本霊異記(にほんりょういき)』には、山城国相良郡内に高麗寺(廃寺)があり、住僧の栄常(えいじょう)は『法華経』をつねに読誦(どくじゅ)していたと記されてる

高麗寺の創建は飛鳥時代にまでさかのぼる

南山城における高句麗系渡来人の活動は、日本に仏教が伝来した頃から始まっていた可能性が高い

恭仁京の跡地には、山城国分寺が置かれた

恭仁京の右京の南端にあった神雄寺(かみおでら)という巨大な寺の跡地と推定されるが、こららの寺々は、高麗寺と同じようにいつしか廃寺となってしまい現存しない