阪神電鉄「西宮」駅を降りて

北側のバス乗り場に

目の前に「西まわり」のバスが?!

バスは動き出した

??何か?おかしい

10分発のはずが

停車するバス停を🔎

途中で違う!

車掌さんに聞くと、

「一つ戻って、もうすぐバス来るよ」

と、ため息

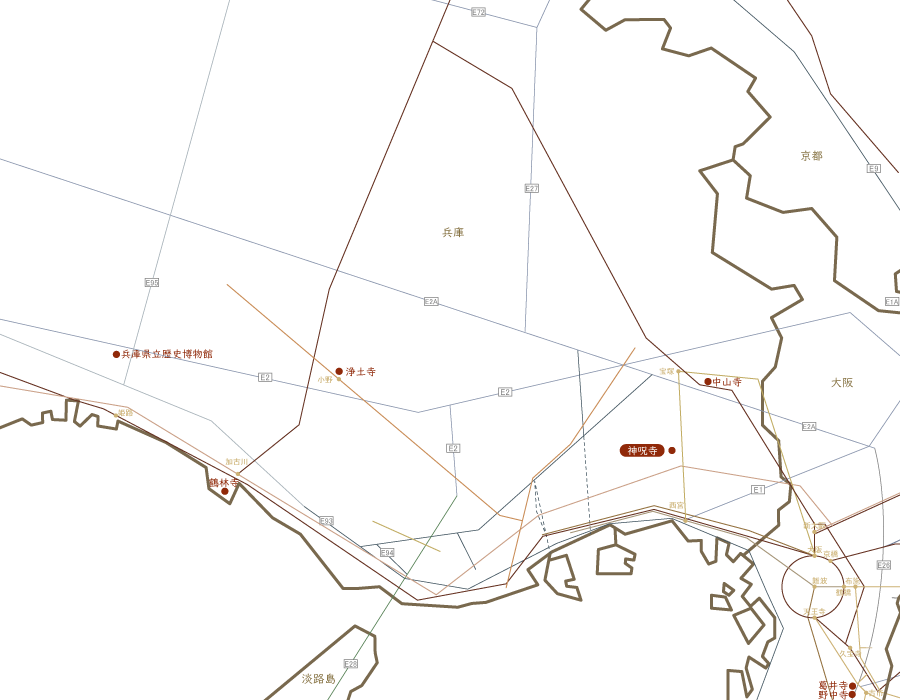

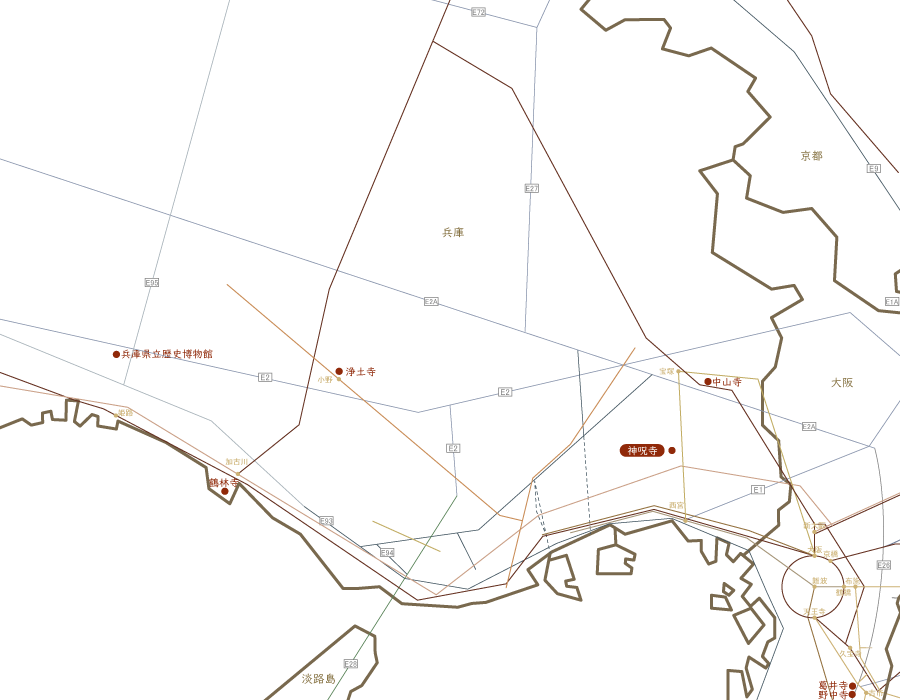

Googleマップ🔎

車で3分

歩こう!

でも

甘かった急な坂道

何度も休憩した

目的地の神呪寺から降りてくる人とすれ違いながら

「神呪寺へ歩道」の看板

やったー!

新緑を歩き到着!

山のふもとに、こんな立派な寺Σ( ̄□ ̄|||)

拝観料金?いらない(◎_◎;)

さすが神戸

お金持ちの檀家さんが多いのだろう

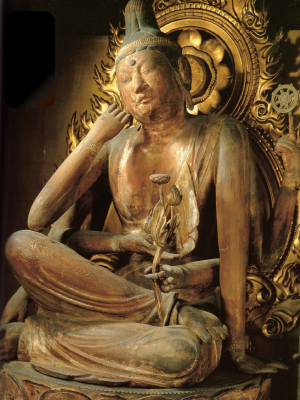

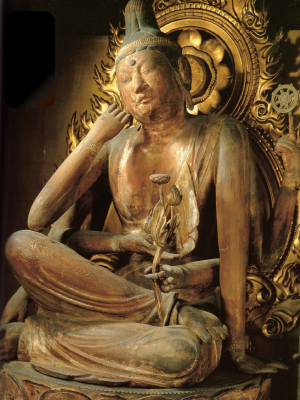

5月18日のみ拝観できる

如意輪観音さま

写真で、けだるそうな雰囲気に違和感を感じた

観心寺(大阪)如意輪観音

如意輪観音でも、大阪の観心寺(かんしんじ)とは、まったく違う雰囲気

実際に観ても?

でも引き込まれる魅惑的な像です

神呪寺(かんのうじ)

神呪寺は、兵庫県西宮市甲山(かぶとやま)町にある真言宗御室派の寺

甲山の山のふもとにあり、甲山大師(かぶとやまだいし)と呼ばれる

寺号の「神呪寺」は、「神を呪う」という意味ではなく、甲山を神の山とする信仰があり、この寺を神の寺(かんのじ)としたことによるという

「神呪」(じんしゅ)とは、呪文、マントラ、真言、「仏の真の言葉」という意味がある

神呪寺は、淳和(じゅんな)天皇のお后であった如意尼(にょいに)が、弘法大師(こうぼうだいし)(空海)に協力してもらい創建されたお寺

戦国末期、寺は織田信長に焼き打ちにされ、

豊臣秀吉の太閤(たいこう)検地で寺を半分に減らされると、僧たちは甲山を降りて暮らしたのが

寺から南東に3・5キロ

阪急電鉄今津線の門戸厄神駅付近

寺の名前をとった「神呪町」

寺は、それから約170年後、徳川5代将軍綱吉の母・桂昌院(けいしょういん)が200両を差し出すなどして神呪町付近に復元された後、

江戸中期の1749年、今の場所に再建された

如意輪観音菩薩像(にょいりんかんのんぼさつぞう)

重要文化財

平安時代

木造・彩色

像高 98.7㎝

5月18日のみご開帳になる秘仏です

神呪寺は、淳和(じゅんな)天皇のお后であった如意尼(にょいに)が、弘法大師(こうぼうだいし)(空海)に協力してもらい創建されたお寺

この像は、その如意尼をモデルにしている

左あしは、もとは下げられていたが、後世に今の形に変えられたそうです

融通観音とも呼ばれ

戦後から「金を融通してくれる」と言われて商業者の信仰もあつい

弘法大師坐像(こうぼうだいしざぞう)

重要文化財

鎌倉時代

檜(ひのき)寄木造り

像高 81.2㎝

弘法大師(空海)の58歳の姿

厄除大師として信仰され

甲山のお大師さまと親しまれている

アクセス

🚋電車と🚌バス

阪神電鉄「西宮」駅下車

駅の北側

阪神電鉄バス7番のりばから

「鷲林寺循環」に乗車する

循環バスは「西まわり」と「東まわり」があるが、真ん中ぐらいなので何れでもよい

「甲山大師前」で下車するとバス停から「神呪寺」まではすぐ