4月6日、法華寺と海龍王寺の春の国宝 十一面観音菩薩立座像(じゅういちめん かんのん ぼさつ りゅうぞう)特別開帳に向かった。

特別開扉は春と秋、そして6月にある。

6月は庭園に、美しい杜若(かきつばた)が咲きます。

秋は、阿弥陀三尊(あみだ さんぞん)・童子像(どうじ ぞう)も公開されます。

法華寺(ほっけじ)

奈良時代、聖武天皇(しょうむ てんのう)の后・光明皇后(こうみょう こうごう)の願いで、父・藤原不比等(ふじわら の ふひと)邸だった場所に、七堂伽藍(しちどう がらんー僧侶のあつまる建物)を建てました。

病気や貧困に苦しむ人々を、お救いされたと伝えられる光明皇后の、総国分尼寺(こくぶんにじ)です。

十一面観音菩薩立座像(じゅういちめん かんのん ぼさつ りゅうぞう)

十一面観音菩薩立座像を目の前で観ることができます。

1メートル程で思ったより小さかった。

法華寺のご本尊さま。

光明皇后(こうみょう こうごう)が蓮池(はすいけ)を歩く姿を写したとされる。

海龍王寺(かいりゅうおうじ)

(710年)

光明皇后(こうみょう こうごう)の皇后宮(藤原不比等の邸宅跡)の北東の隅に、飛鳥時代からあった土師(はぜ)氏の寺が残され『隅寺(すみでら)』とも呼ばれている。

(735年)

遣唐使(けんとうし)として唐に渡っていた玄昉(げんぼう)さんが、嵐の中、海龍王経を唱え、無事に平城宮に帰ってこられて、住職になられた。

聖武天皇は『海龍王寺』と、お寺の名前を定められた。

玄昉(げんぼう)さん

大仏の造立を進めた。

般若心経(はんにゃしんぎょう)の写経(しゃきょう)を広めた。

5000巻の経典を唐から持ち帰り、仏教が飛躍的に発達した。

若き空海(くうかい-弘法大師)は、玄昉さんが持ち帰った大日経を読み、密教に目覚めた。

国分寺(こくぶんじ)・国分尼寺(こくぶんにじ)の建立を進めた。

(745年)

玄昉さんは、あまりに立派すぎて、しっと!うたがわれ!

筑紫(つくし-福岡県)に左遷・・・

(746年)

筑紫観世音寺(かんぜおんじ) 完成

玄昉さんは、いなくなった。

…討たれた? …身を隠した? …唐に渡った?定かでない。

十一面観音菩薩立座像(じゅういちめん かんのん ぼさつ りゅうぞう)

金箔、赤い色なども綺麗に残っていて、その上に細密に金の模様が巧みに描かれてあります。

どちらの観音さまも、細い腰を少しひねってらっしゃるのが、色っぽくて美しい。

そして、どちらのお寺も、素朴でありながら、清らかな寺。

出会えて嬉しく思いました。

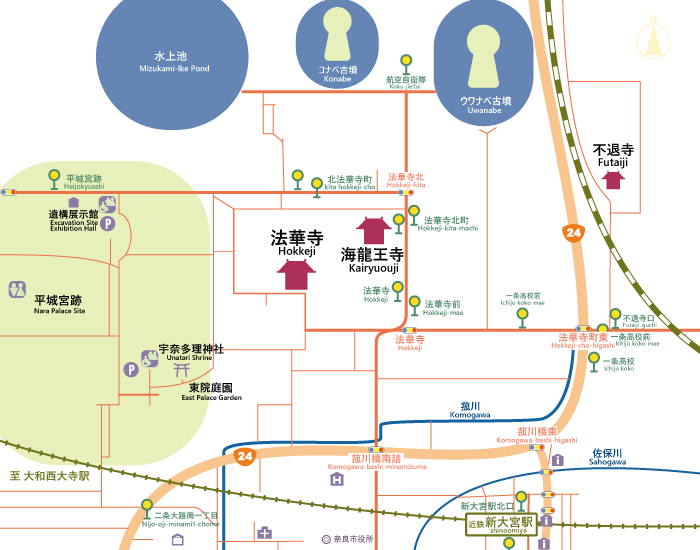

不退寺(ふたいじ)にも出向こうと探したが、思ったより遠く断念した。

『大和西大寺駅』からバスに乗って来たが、帰りは人に尋ねながら、『新大宮駅』まで歩きました。

バス

近鉄 大和西大寺駅 北口 1番のりば

バス№12・14 『法華寺前』下車

近鉄 奈良駅 13番のりば

バス№12・14 『法華寺前』下車

JR 奈良駅 7番のりば

バス№12・14 『法華寺前』下車

法華寺に駐車場あり