えっ?

大黒さん?!

違うやろ!

おこってんの?!

身長は60センチ位だろうか?

全体に黒いイメージだが

目は水晶で光り

赤い口の中から舌がピッと突き出している

歯は小さいが金色で一つ一つがリアル

衣の牡丹(ぼたん)の花もようが、あざやか

袖口の金色も きれい

ながめていると

鎌倉時代から走り続けて

息せき切って

「お前も走れ!」

と いう声が聞こえた?

「走り大黒」の名とは

「一歩踏み出せ!」と教えてくれているという

ご利益は新たな一歩がもたらすはずの

「縁結び」である

大国天立像(だいこくてんりゅうぞう)

雲龍院の台所に安置されている大黒天(だいこくてん)は、鎌倉時代の作という

日本の大黒天と言えば、大きな袋をかつぎ、靴を履いて米俵の上に座し、にこやかな表情というのが典型例である

ところが、雲龍院の大黒天は草履履きで、やや眉をひそめ、口を開けておどけているようにも、おどかしているようにも見える

さらに、左足を一歩前に踏み出して、今にも走り出しそう

大黒天のルーツは、インド神界において破壊を司るシヴァ神という説が有力

インド宗教界の公的言語とされてきたサンスクリット(梵語)では、マハー・カーラと呼ばれる

マハーは偉大を、カーラは黒と時間の両方の意味をする

マハー・カーラとは「偉大な黒い神」

もしくは「偉大な時間の支配者」

時間の支配者は、すなわち「生と死の支配者」

大黒天は怖い神なのだ

雲龍院(うんりゅういん)

薬師如来を祀るお寺

雲龍院は泉涌寺(せんにゅうじ)の山内町にある真言宗泉涌寺派の寺院である

いわゆる塔頭寺院(たっちゅう じいん-泉涌寺のわきでら)

天皇の勅願により創建され、北朝歴代の天皇の御尊牌(ごそんぱい-位牌)を泰安するなど、皇室との深い縁を持ち、別院と称される

本尊は薬師如来

薬師如来が東方瑠璃光(るりこう)世界の主とされることから、山号を瑠璃山とする

西国薬師四十九霊場四十番札所であり、泉山七福神巡り五番(大黒天)札所でもある

南北朝時代、北朝の後光厳天皇(ごこうごん てんのう)の勅願により、真言宗の僧侶 竹厳聖皐(ちくがんしょうこう)を開山として、1372(応安5)年の創建

後光厳天皇は光厳天皇(こうごん てんのう)の第二皇子として生まれ、弥仁(いやひと)親王と称された

1352(正平7)年、南朝によって北朝の光厳上皇(父)・光明上皇(叔父)・崇光上皇(兄)ならびに皇太子の直仁親王(なおひと しんのう)が吉野へ連れ去られ、北朝の公的な活動がすべて停止するという未曾有の危機が勃発(ぼっぱつ)

出家直前だった弥仁(いやひと)親王が急遽(きゅうきょ)、後光厳天皇が即位した

ただし三種の神器が吉野に奪われていたため即位儀礼は不完全なものとなり、後光厳天皇は終生このことに悩まされたという

その後、北朝が優勢となり、雲龍院も、応仁の乱でほぼ灰になった

現在の建築物は江戸時代の再興となる

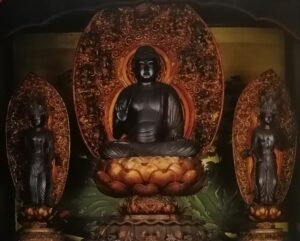

薬師三尊像(やくしさんぞんぞう)

本堂に安置されている薬師三尊像(薬師如来・日光菩薩・月光菩薩)は、平安末期あるいは鎌倉時代の作と伝えられる

薬師如来は、その身から発する瑠璃光によって人々の病気を治し、寿命を延ばし災厄を除いて衣食を満足させる

古代から中世にかけての時期、非業の死を遂げた人々は怨霊と化すと云われた

その怨霊をなだめ鎮めるためには、薬師如来を祀るのが最も良いと信じられてきた

南北朝時代は、まさに血で血を洗う激闘が続いた

非業の死を遂げた人々の鎮魂する目的で、薬師如来が安置されたとも考えられる

創建/1372(応安5)年

本尊/薬師三尊像

宗派/真言宗

住所/京都市東区泉涌寺山内町36

拝観時間/ 9:00-17:00(受付16:30)

アクセス

電車

JR奈良線 東福寺駅→徒歩20分

京阪 東福寺駅→徒歩20分

市バス

JR 京都駅 208番→「泉涌寺道」→徒歩15分

近鉄 東寺駅 207番→「泉涌寺道」→徒歩15分

202・207・208番→東向き運行(循環バス)→「泉涌寺道」→徒歩15分

車

阪神高速「鴨川西出口」→7分